Ausencia,

interioridad y silencio.

Reflexiones en torno a la «serie negra» de Jordi Teixidor.

ENRIQUE CASTAÑOS ALÉS

Los más de cuarenta cuadros de la llamada «serie negra» que Jordi Teixidor lleva realizados desde 1994, constituyen uno de los más hermosos y coherentes conjuntos pictóricos de la abstracción española contemporánea. Más que un tour de force acerca de las posibilidades de la abstracción en el momento actual del desarrollo evolutivo de las artes plásticas en las sociedades postindustriales, debe ser entendida como una reflexión estética e intelectual sobre los límites de la pintura, como una búsqueda en pos de la no-pintura, como el anhelo irrealizable de hacer el cuadro definitivo, o, lo que es lo mismo, el no-cuadro, pero también como la expresión personal de un sentimiento de fracaso ético-político.

Los primeros cuadros negros aparecen en la obra de Teixidor en 1994. Hechos con óleo sobre lienzo de lino, desde el punto de vista estrictamente material y técnico forman parte, al igual que toda la obra del artista desde mediados de los setenta, de una reivindicación de la pintura. En aquel mismo año Teixidor había pintado otros cuadros de estructura compositiva similar aunque en tonos más claros, caso, por ejemplo, de los titulados Muerte y amor o Idea y razón. Lo más significativo de estos lienzos era la división del espacio en tres zonas, una central mucho más ancha y otras dos laterales, a modo de bandas, de idéntica anchura. Las bandas tampoco eran algo nuevo, ya que pueden encontrarse en la obra de Teixidor desde 1973. Como él mismo ha admitido en diversas declaraciones, esas bandas están influidas por las características bandas verticales de los cuadros de Barnett Newman, uno de los más destacados exponentes de la abstracción postpictórica estadounidense desde 1960, una corriente de la neovanguardia, como señaló hace ya bastante tiempo Simón Marchán con inusual agudeza, que, además de su esteticismo, se concentra «en problemas intrínsecos a la pintura misma en su sentido contemplativo». Interesados «por el color sin ingredientes de textura o materia», ajenos a una subdivisión jerárquica de la obra en distintos elementos, preocupados por otorgar a los colores «funciones de separación respecto a las formas», los representantes de la tendencia usan el gran formato para intentar «conferir a sus obras un valor directo de realidad». Sin embargo, aquellos cuadros de Teixidor sí se distancian del Frank Stella que afirma que «mi pintura está basada en el hecho de que sólo hay en ella lo que puede ser visto... Lo que usted ve es lo que ve»[1].

La serie negra, pues, se puede considerar inaugurada con cuatro lienzos pertenecientes a la serie de Las contradicciones. Por el modo en que se aplica la pincelada, está claro que hay un propósito de dejar patente la huella del artista, su paso por la tela, pero sin prácticamente ninguna textura, con una gestualidad muy contenida. Estos cuatro cuadros, cuyos títulos —La audacia del final, La mentira del valiente, La arena del templo, La sombra del altar— poseen un indudable poder simbólico y contribuyen a dotarlos de un impenetrable misterio, ejemplifican ya las preocupaciones estéticas esenciales de toda la serie, preocupaciones que, de otra parte, hacía tiempo definían la búsqueda del pintor. Estos intereses ofrecen tres niveles complementarios. De un lado, una particular actitud ante el lienzo en blanco, a saber, poner en relación determinados elementos, tales como dimensiones, tratamiento de la superficie, color y textura. En segundo lugar, una especial relación entre estructura y color, relación en la que el color termina alcanzando el protagonismo, es decir, que, como Teixidor reconoce, «todo termina por ordenarse en función de él». El color debe envolver al espectador, aspecto tanto más logrado cuanto mayor sea el formato utilizado. En tercer término, el «tema», que Teixidor en principio caracteriza como la relación que se establece entre las distintas bandas de color, bien sean verticales u horizontales. Las variantes entre esas relaciones constituyen precisamente el «tema» de estas obras. Él mismo lo ha expresado mejor que nadie: «la constante o premisa fundamental es la relación entre color y color, entre bandas horizontales o verticales. Y la temática es, en mi obra, la diferente manera de presentar, cada vez, la relación entre todo ello» [2]. Pintados con negro y con verde, aparece en ellos una tercera y aún más estrecha banda vertical, casi una tira, situada a la derecha o a la izquierda y que aumenta la elegancia que se desprende de estas composiciones. Pero las bandas también denotan un sentido del ritmo, así como una sensación de acotamiento, de cerramiento. Los tonos de color y la textura, especialmente los verdes y las pinceladas de la franja negra, evocan grandes losas de mármol de algunas iglesias suntuosas, aunque la zona oscura central también parece evocar una puerta, una abertura hacia lo insondable.

El siguiente grupo de obras está constituido por trece lienzos realizados entre 1995 y 1996, todos ellos sin título, y cuya investigación formal culmina en un Tríptico negro de 1998 y, sobre todo, en un gran cuadro alargado de tres metros de altura, también de ese año. Salvo uno de aquellos trece lienzos, que presenta una estrecha franja roja en la parte superior, los demás están pintados básicamente con tonos verdosos y grises, además, naturalmente, del negro. Las principales novedades radican, de una parte, en que las franjas laterales se trasladan ahora a dos lados adyacentes, uno mayor y otro menor, en ángulo recto, o bien a tres lados, y, de otra parte, en que las bandas de los bordes dejan de tener el mismo grosor, circunstancias formales que ratifican la declaración de Teixidor citada más arriba. Pero esos trece cuadros, que pueden ser perfectamente considerados una continuación lingüística de la serie de Las contradicciones, encuentran, como decíamos, una plenitud en un magnífico óleo rectangular de 300 x 120 cm enteramente pintado de negro y con una elegantísima franja de color oro en la zona superior. Este lienzo, que es de una pureza absoluta, recuerda las palabras de Barnett Newman de 1947: «La base de un acto estético es la idea pura. Mas la idea pura es, necesariamente, un acto estético. He aquí la paradoja epistemológica que constituye el problema del artista»[3]. Pero el oro remite, asimismo, inevitablemente, a una simbología relacionada con lo ceremonial, con la divinidad, de extraordinario arraigo en la tradición artística bizantina, donde el dorado del fondo de los mosaicos y de los iconos alude directamente al reflejo de la luz celestial. Es un enorme acierto estético, además de un audaz acto intelectual, unir el negro, símbolo aquí de la ausencia, del desengaño y de la desilusión, con el color áureo, símbolo de la luz divina. Pero, por encima de todo, predomina la belleza desnuda, la inmaterialidad, la pura abstracción contemplativa, algo, sin duda, que conecta y hubiera gustado a Rothko, un pintor cuya obra invita como pocas a la contemplación y a la meditación.

El año 1999 está marcado, en primer lugar, por una soberbia trilogía, en cierto modo el conjunto central y la médula de toda la serie negra, o al menos la que más claramente se identifica con algunos de sus presupuestos teóricos fundamentales. Los tres lienzos, de 340 cm de longitud cada uno, ofrecen ya desde sus mismos títulos —La muerte de Virgilio, El final de la batalla, La derrota— toda una actitud y un modo de pensar ante la realidad. Formalmente son bellísimos, rectangulares en posición horizontal, con una franja dorada dividiéndolos en dos zonas, la de la izquierda más estrecha que la de la derecha, y, salvo La muerte de Virgilio, que sí presenta una leve gestualidad en la parte de la derecha, sin signos ostensibles de la actividad del pintor, aunque si uno se acerca, como casi siempre ocurre en Teixidor, es perceptible la aplicación de la materia pictórica sobre la superficie, bien es cierto que muy liviana en la presente trilogía. El color negro se aparta en ellos de las connotaciones simbólicas que le adjudica Kandinsky en su célebre texto de 1912: «El negro suena interiormente como la nada sin posibilidades, como la nada muerta después de apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza». En Teixidor el negro simboliza más exactamente la ausencia, la distancia, la separación, el abandono, aunque dejando una puerta abierta, mejor dicho, una rendija por la que puede vislumbrarse muy lejana una tenue y casi apagada esperanza. Quizá se trate de una pausa, pero no completa y cerrada como quiere el padre de la abstracción. Lo que sí se cumple es su insonoridad, esto es, el hecho de que sobre el negro «cualquier color, incluso el de resonancia más débil, suena con fuerza y precisión»[4].

La

secuencia de los tres cuadros es ascendente, como queriendo subrayar la idea de

fracaso ético, de profunda desilusión respecto a ciertas expectativas políticas

que se abrían en los primerísimos años de la transición en España. Pero un

cuadro como La muerte de Virgilio, impresionante obertura de esta trilogía,

es mucho más que eso. De sus posibles lecturas hay dos

que deben ser

especialmente destacadas. En primer lugar, el homenaje a Hermann Broch, autor de

la novela homónima concluida en 1945, cuando hacía ya unos años que el gran

escritor austriaco vive en el exilio estadounidense, país al que se vio forzado

a trasladarse como consecuencia de la anexión de su país por la Alemania nazi

en 1938. Como intelectual judío, Broch fue entonces detenido y encarcelado,

temiéndose seriamente por su vida. Él, junto con Freud, Musil, Hofmannsthal,

Wittgenstein, Loos, Kokoschka, Schönberg y muchos otros nombres egregios,

hicieron de Viena, la vieja capital del Imperio austro-húngaro, un foco

cultural de primer orden en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial,

circunstancia que continuó en gran medida hasta la brusca interrupción

ocasionada por la barbarie irracionalista. Teixidor se identifica aquí con el

tipo de intelectual profundamente europeo, civilizado, culto, refinado,

cosmopolita, tolerante, según ha sido descrito de modo inigualable por Stefan

Zweig en El mundo de ayer. Pero la adhesión y la simpatía es también

para con el hombre Broch que ve derrumbarse todo su mundo, que tiene que huir

acosado y perseguido por la más espantosa intolerancia concebible, que sólo

puede oponer inteligencia, conocimiento y diálogo a la sinrazón. Pero ésta no

sólo no escucha, sino que no oye nada, no quiere oír nada. De ahí la honda y

amarga decepción de Stefan Zweig en Petrópolis en 1942, hasta que finalmente

optó por entrar en el reino del absoluto silencio. No pudo soportar el griterío

ensordecedor de sus contemporáneos, peor aún, pensaba que ese griterío no iba

a poder ser derrotado por la palabra.

que deben ser

especialmente destacadas. En primer lugar, el homenaje a Hermann Broch, autor de

la novela homónima concluida en 1945, cuando hacía ya unos años que el gran

escritor austriaco vive en el exilio estadounidense, país al que se vio forzado

a trasladarse como consecuencia de la anexión de su país por la Alemania nazi

en 1938. Como intelectual judío, Broch fue entonces detenido y encarcelado,

temiéndose seriamente por su vida. Él, junto con Freud, Musil, Hofmannsthal,

Wittgenstein, Loos, Kokoschka, Schönberg y muchos otros nombres egregios,

hicieron de Viena, la vieja capital del Imperio austro-húngaro, un foco

cultural de primer orden en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial,

circunstancia que continuó en gran medida hasta la brusca interrupción

ocasionada por la barbarie irracionalista. Teixidor se identifica aquí con el

tipo de intelectual profundamente europeo, civilizado, culto, refinado,

cosmopolita, tolerante, según ha sido descrito de modo inigualable por Stefan

Zweig en El mundo de ayer. Pero la adhesión y la simpatía es también

para con el hombre Broch que ve derrumbarse todo su mundo, que tiene que huir

acosado y perseguido por la más espantosa intolerancia concebible, que sólo

puede oponer inteligencia, conocimiento y diálogo a la sinrazón. Pero ésta no

sólo no escucha, sino que no oye nada, no quiere oír nada. De ahí la honda y

amarga decepción de Stefan Zweig en Petrópolis en 1942, hasta que finalmente

optó por entrar en el reino del absoluto silencio. No pudo soportar el griterío

ensordecedor de sus contemporáneos, peor aún, pensaba que ese griterío no iba

a poder ser derrotado por la palabra.

En segundo lugar, Teixidor también se siente identificado con el viejo Virgilio que en Brindisi, próxima la hora de su muerte, hace balance de su obra y alberga dudas acerca de la validez de su libro cumbre, tema desarrollado por Broch en uno de los más intensos monólogos de la literatura del pasado siglo. El poeta laureado y encomiado por Augusto, hace ahora autocrítica, duda sobre la proyección de su legado literario en el tiempo y en las generaciones futuras, sobre la pervivencia, como ha recordado George Steiner, de la palabra poética y de su permanencia como creador. Finalmente cede a los requerimientos de Augusto, mejor dicho, de Octavio, del amigo, y si no se decide a destruir el gran poema es por su confianza última en el papel vivificador e iluminador de la palabra poética, esperanzador resquicio dejado a la utopía. El cuadro de Teixidor está dividido en cuatro zonas, alusión consciente o inconsciente a las cuatro partes del libro de Broch, denominadas con los términos de los elementos de Empédocles, el presocrático: agua, fuego, tierra y éter. Éste es el mismo orden en el que estarían colocados en el lienzo, sólo que, de nuevo, la banda áurea, además de simbolizar el fuego, podría estar señalando esa pequeña abertura concedida a la esperanza y a la posibilidad de la utopía, no del todo perdida por completo.

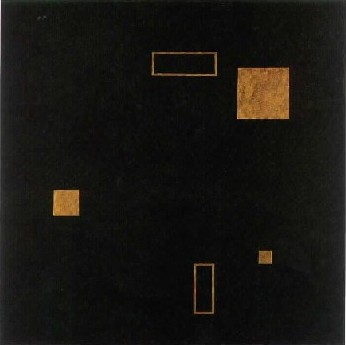

El

Retablo I, de 1999, es, formalmente, una de las más bellas composiciones

creadas nunca por Teixidor. Es una verdadera obra maestra, en la que nada sobra

ni nada falta, en la que se

alcanza un perfecto equilibrio entre sus elementos,

una armónica musicalidad derivada de las equidistancias ingrávidas, siderales,

entre los cuadrados y los rectángulos que parecen flotar en una oscura noche cósmica,

eterna, entre lo lleno y lo vacío, entre la luz y la oscuridad, entre el negro

y el oro. Este lienzo resume una alta sabiduría plástica, una notable cultura

y una íntima espiritualidad, mejor aún, un sentido de la trascendencia. Las

referencias inequívocas son Malévich, Mondrian y Albers, pero son unas

referencias que en ningún momento impiden la incontestable originalidad del

cuadro. Es cuanto menos curiosa la ausencia de círculos en la serie negra, lo

que quizás podría interpretarse como una falta del componente platónico. Es

evidente que en este caso predomina el cuadrado, el rectángulo, el ángulo

recto, otra vez los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, o, quién

sabe, el sentido de la tierra. Porque, aun estando pintados de oro los tres

cuadrados de la composición, quién sabe si estamos ante una cifrada presencia

de Hölderlin, un poeta, por cierto, que sentía especial predilección por Empédocles.

alcanza un perfecto equilibrio entre sus elementos,

una armónica musicalidad derivada de las equidistancias ingrávidas, siderales,

entre los cuadrados y los rectángulos que parecen flotar en una oscura noche cósmica,

eterna, entre lo lleno y lo vacío, entre la luz y la oscuridad, entre el negro

y el oro. Este lienzo resume una alta sabiduría plástica, una notable cultura

y una íntima espiritualidad, mejor aún, un sentido de la trascendencia. Las

referencias inequívocas son Malévich, Mondrian y Albers, pero son unas

referencias que en ningún momento impiden la incontestable originalidad del

cuadro. Es cuanto menos curiosa la ausencia de círculos en la serie negra, lo

que quizás podría interpretarse como una falta del componente platónico. Es

evidente que en este caso predomina el cuadrado, el rectángulo, el ángulo

recto, otra vez los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, o, quién

sabe, el sentido de la tierra. Porque, aun estando pintados de oro los tres

cuadrados de la composición, quién sabe si estamos ante una cifrada presencia

de Hölderlin, un poeta, por cierto, que sentía especial predilección por Empédocles.

Las otras obras de 1999 son los paisajes nórdicos, que continúan investigando las posibilidades compositivas del ángulo recto. Son cuadros de un profundo recogimiento, en cierto modo formalmente deudores del homenaje íntimo que Teixidor hiciera cuatro años antes en El silencio de Glenn Gould, extraordinaria composición en recuerdo del pianista canadiense que precisamente tocaba en su cerebro en las inmensas soledades del ártico. Las franjas en ángulo recto de los bordes, casi blancas, sí traducían claramente en aquella vasta composición la soledad y la desolación del paisaje helado, mientras que en los paisajes nórdicos se han hecho algo más cálidas, grises y doradas.

La pieza fundamental pintada en el año 2000 es Gertrud, inconfundible y personalísima evocación de la homónima película de Dreyer. Probablemente el más penetrante análisis jamás filmado, junto con La emperatriz Yang Kwei Fei de Kenji Mizoguchi, de la condición femenina, la más sutil exploración del alma y de los sentimientos de la mujer, Gertrud de Dreyer ofrece una incomparable escena final, un flash-forward en el que vemos a Gertrud avanzar en su senectud por un corredor iluminado por una luz espiritual, símbolo de su entrada en otro reino y en otra dimensión en la que ya no cuentan las luchas y aspiraciones mundanas. La hondísima y paradójica frase que en un momento determinado pronuncia la protagonista del film —«Yo creo en la voluptuosidad de la carne y en la irremediable soledad del alma»—, parece disolverse y perder toda actualidad al dirigirse el personaje hacia aquella otra realidad, misteriosa, insondable, ajena a la lógica de la razón y a la percepción de los sentidos. Teixidor compone un lienzo muy elegante donde posiblemente el negro, el gris y el dorado estén traduciendo estados espirituales, íntimos conflictos de naturaleza espiritual que, en cualquier caso, reflejan la admiración ante la obra del realizador danés.

Después de los tres grandes trípticos pintados durante 2001, donde de nuevo vuelve a componer con tres grandes zonas de negro, gris y oro, menos en uno en el que el oro ha sido sustituido por un color tierra sobre el que hay signos de gestualidad, trípticos que optan por la simetría, la centralidad y el espacio abierto, no delimitado, Teixidor pinta al año siguiente la serie del Destierro y las grandes composiciones de la serie África. Lo más significativo desde el punto de vista de la innovación formal en estos lienzos es la aparición de una zona vertical u horizontal que semeja una trama y que, asimismo, tiene un propósito gestual, esto es, una finalidad expresiva. El cuadro culminante de todo ese pequeño conjunto quizá sea África III, con dos amplias áreas negras, sin apenas rastro de la acción pictórica, en los extremos, una franja amarilla a modo de redecilla o trama realizada aplicando directamente la barra de óleo sobre la tela, y un elemento muy logrado que consiste en una franja gris de la que parece brotar una incompleta trama poligonal, recurso procedente de un anterior cuadro fallido y que ofrece un vivo contraste entre lo geométrico, lo lineal, y el expresivo gesto de la banda amarilla, franja que en realidad incluye marrones y tonos de rojo, lo que justifica sobradamente el título del cuadro. Los dos soberbios cuadros de formato vertical de este mismo año, ambos sin título, constituyen la más exquisita realización de la triple relación armónica entre el negro y el color áureo, entre franjas verticales y horizontales y entre el grosor de los espacios, sin olvidar la presencia simultánea del origen indeterminado, simbolizado por el negro que llega hasta el mismo borde, y del límite, de la acotación, de la determinación mensurable y cerrada.

Los últimos lienzos realizados hasta ahora de la serie negra, Todo es presagio y Ulrich, están formalmente vinculados con el mencionado de África III, sobre todo el segundo de ellos. Ulrich es un cuadro muy hermoso, muy pensado, extraordinariamente equilibrado. Como en otros casos, el recurso al díptico se explica porque Teixidor no quiere que haya una línea seca y cortante dividiendo la composición, sino una unión. La trama poligonal abierta de África III se ha reducido a una delgada línea vertical también de color gris unida mediante pequeñas líneas horizontales a la franja gris que ocupa el centro de la composición. La zona central está cerrada, quedando abiertos los extremos negros. Otra posible percepción visual identifica como segmentos negros la parte fronteriza entre la franja gris y el área negra de la parte derecha. De nuevo una tensión entre el orden y el gesto expresivo, entre la luz y la oscuridad, entre el espacio indeterminado y el espacio concreto. De nuevo un testimonio de admiración a uno de los más eximios representantes de la más alta cultura de Mitteleuropa, el escritor austriaco Robert Musil, cuya gigantesca novela inacabada, El hombre sin atributos, indaga como quizás ningún otro libro sobre el nihilismo que ha caracterizado al siglo XX, esto es, sobre la más definitoria condición de nuestra época. Un libro del que Albert Camus, que no era precisamente un entusiasta de la novela, escribió que su tema principal era «la búsqueda de la salvación del espíritu en el mundo moderno». El personaje central de la novela, Ulrich, el hombre sin cualidades, sin identidad, escéptico, lúcido, sin patria, un ser, como ha dicho Isidoro Reguera, «que ni quiere nada, ni propone nada», que se mueve «entre el pesimismo radical y la experiencia mística»[5], llega a afirmar lo siguiente en un pasaje de la obra :«El verdadero valor de la imaginación se relaciona no sólo con el pasado sino también con el futuro: las formas de libertad y felicidad que invoca claman por liberar la realidad histórica». Esa misma realidad histórica insoportable que también vapuleará Camus en El hombre rebelde.

La serie negra habla de unas aspiraciones no cumplidas, de unos deseos no satisfechos, de derrotas parciales, de autocrítica respecto de los propios actos y las propias obras, de huidas y exilios, según lo revelan emblemáticas composiciones de la serie como la trilogía de 1999, Ulrich y Stanbrook, este último un enorme cuadro de 2002 que alude a la salida desde el puerto de Alicante el 28 de marzo de 1939 de los últimos republicanos camino del exilio, precisamente en un carguero inglés cuyo nombre era el del título que ahora lleva el cuadro en su memoria. Circunstancias de la vida terminarían relacionando uno de aquellos 2638 pasajeros con el propio Teixidor. En ocasiones hay tres o cuatro matices de negro que nos evocan incluso a Manet, sobre todo al Manet de El torero muerto y del retrato de Berthe Morisot, cuyos matices de negro fueron tan ponderados y ensalzados por el crítico Armand Silvestre y el poeta Paul Valéry[6]. Pero junto al negro también está el oro, ese cálido color áureo que impide ahogar la esperanza, que indica un sentido de la trascendencia, que nos eleva, que es un tenue foco de luz. Del mismo modo que los límites espaciales se presentan en la catedral gótica clásica «como algo fluido, inasible, transparente como el fondo de oro de la pintura medieval»[7], también en estos cuadros de la serie negra hay una intangible fluidez, una diafanidad, una luz espiritual.

En más de una conversación privada Teixidor ha mostrado su íntimo acuerdo con las reflexiones de Ramón Gaya acerca de Velázquez y el arte de la pintura en general. Cuando Gaya, por ejemplo, afirma que «el gran artista no aspira a la palabra, es decir, al arte, a la obra, sino al silencio; claro que a un silencio vivo, a un silencio de vida, no de muerte, ni siquiera mudo, sino comunicante», o aquello otro de que «el arte no es vestir, sino desnudar... el arte grande es siempre un clima silencioso, porque ha traspasado la realidad, y más allá de la realidad no está la muerte, sino un silencio, el silencio de esa realidad, es decir, su grandeza», o, por último, aquello de que «las obras supremas son obras completamente calladas, es decir, limpias»[8], inevitablemente acude a nuestra memoria la obra suprema de Velázquez, Las Meninas, la no-obra, el no-cuadro por antonomasia, ya que en él «todos aquellos valores que constituyen un cuadro, los consabidos valores plásticos de un cuadro, es decir, el dibujo, el color, la composición, y también el estilo, no están presentes en ese lienzo único, impar»[9]. Este es muy probablemente el anhelo máximo de Teixidor, pintar el cuadro definitivo, el no-cuadro, una aspiración que él sabe que es irrealizable, pero que no por ello renuncia a ella; es más, cada día está más entregado a esa tarea imposible, porque ese es el destino del pintor, incluso a pesar suyo.

Teixidor considera la abstracción una de las mayores realizaciones del siglo que acaba de terminar, un lenguaje, como es bien sabido y reconocido desde hace mucho tiempo, que ha permitido leer con nuevos ojos el arte del pasado. La abstracción, nos recuerda Teixidor, está relacionada con el enigma de la nada, aquel que se encuentra en el principio de toda filosofía, pero no una nada negativa, sino aquella «que hace posible lo que es». Por eso rememora en el mismo texto el pintor las palabras de San Juan de la Cruz ante la belleza tangible de Córdoba que le señalaba un cofrade: «No estamos aquí para ver, sino para no ver»[10]. La verdad de la creación artística, piensa Teixidor, es uno de los caminos para sostener y renovar el sentido ético de la vida. El arte es muy posible que no pueda cambiar el mundo, como creían Rimbaud o los protagonistas de la vanguardia histórica, pero sí puede ayudar a reflexionar sobre él, enseñarnos «una manera de pensarlo y, sobre todo, una manera de entenderlo»[11].

![]()

[1] MARCHÁN FIZ, S.: Del arte objetual al arte de concepto. Madrid, Akal, 1986, páginas 89-95.

[2] Entrevista de Maria Lluïsa Borràs a Jordi Teixidor publicada en el catálogo de su exposición individual en la galería Barbié de Barcelona en 1975.

[3] NEWMAN, B.: La pintura ideográfica. Nueva York, Betty Parsons Gallery, catálogo de la exposición colectiva celebrada entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 1947. Ahora reproducido en CHIPP, H. B.: Teorías del arte contemporáneo. Madrid, Akal, 1995, páginas 585-586.

[4] KANDINSKY, V.: De lo espiritual en el arte. Barcelona, Barral – Labor, 1983, página 86.

[5] REGUERA, I.: «Cien años de nihilismo». Madrid, diario El País, 6 de octubre de 2001.

[6] Ver el catálogo de la exposición Manet en el Prado. Madrid, Museo del Prado, 2003, páginas 226 y 290.

[7] JANTZEN, H.: La arquitectura gótica. Buenos Aires, Nueva Visión, 1982, página 80.

[8] GAYA, R.: «El silencio del arte», en El sentimiento de la pintura. Madrid, Arión, 1960, páginas 71-95.

[9] GAYA, R.: Velázquez, pájaro solitario. Granada, Editoriales Andaluzas Unidas, 1984, página 46.

[10] TEIXIDOR, J.: La elección del camino. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 2002, página 17.

[11] Ibídem, página 22.

![]()

Publicado originalmente en el catálogo de la exposición Jordi Teixidor, serie negra 1994 - 2004, celebrada en la

Sala Alameda de la Diputación de Málaga entre los meses de enero y abril de 2004

![]()